聚焦第五十期暨人工智能研究院學術沙龍

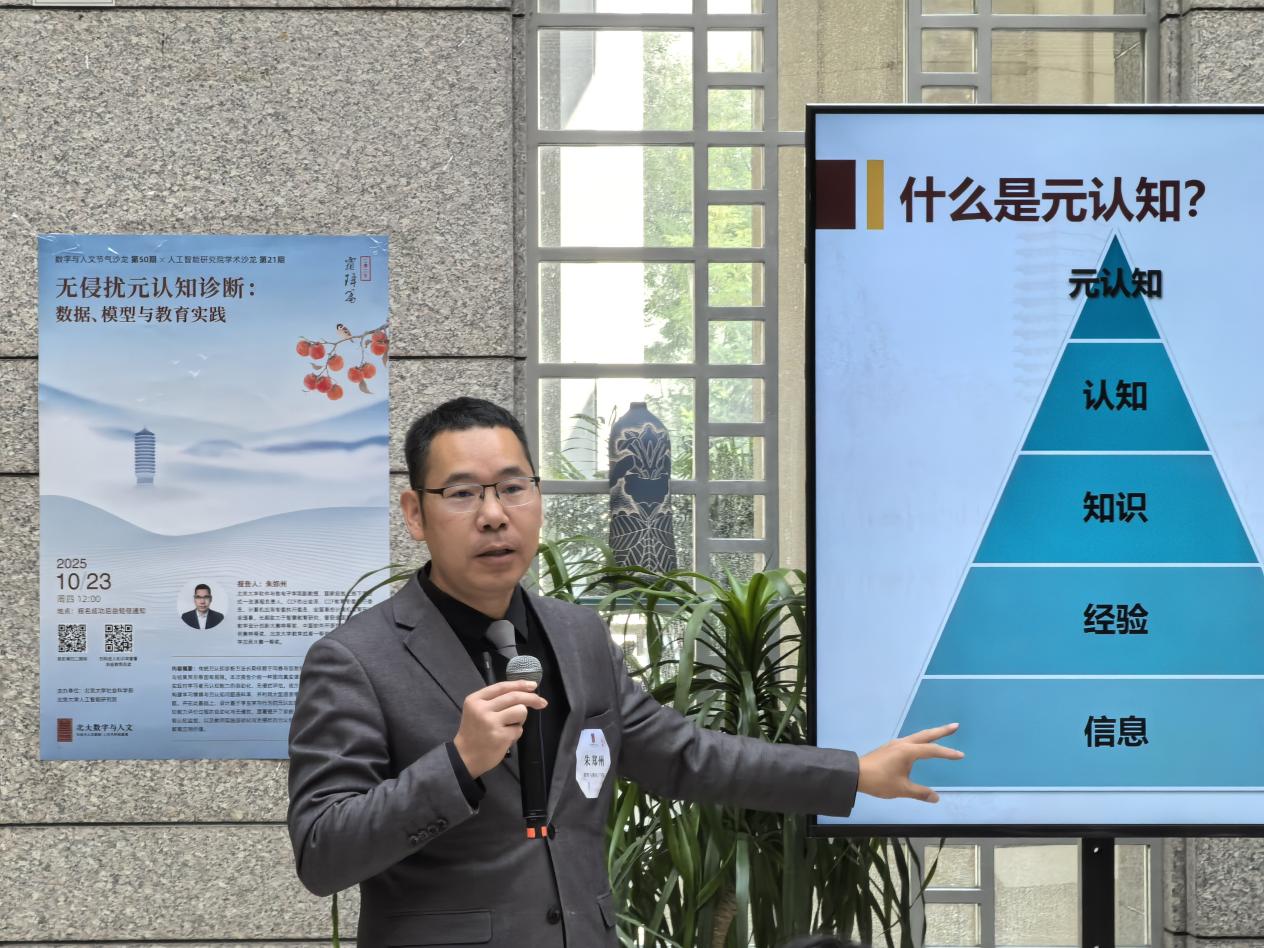

2025-10-25 08:2210月23日中午,“數字與人文節氣沙龍”系列活動第五十期暨人工智能研究院學術沙龍第二十一期在百周年紀念講堂舉行。本期主題為“無侵擾元認知診斷:數據、模型與教育實踐”,講座聚焦元認知理論與數據智能模型在教育領域的創新應用,介紹了一種面向真實課程場景的元認知診斷方法,探討如何以自動化、低侵擾/無侵擾的方式診斷學習者元認知能力,旨在提升學生的自主學習能力。

本期沙龍由北京大學社會科學部副部長郭琳主持。此次沙龍邀請北京大學軟件與微電子學院副教授朱鄭州擔任主講人。來自教育學院、人工智能研究院、法學院、護理學院等院系,以及教務部、研究生院、教務長辦公室等部門的40余位師生參與討論。

朱鄭州作主題分享

朱鄭州談道,隨著人的壽命越來越長、科技革命周期越來越短,教育的核心任務已轉向培養學生的終身學習與自我調控能力,如何科學培養學生的自主學習能力成為關鍵課題。而影響自主學習的核心因素之一,正是“元認知”——即對自身認知過程的覺察與調節。朱鄭州梳理了元認知的基本理論框架表示,元認知包括“元認知知識”“元認知體驗”和“元認知調控”三個維度,分別對應“知的理解”“感的反思”“行的調整”。其使個體具備自我觀察與自我修正的能力,是實現“認知躍遷”的關鍵。元認知能力的培養路徑包括學習他人經驗、反思自身經歷、激活“內在對話”以及冥想放松等方法。

在教育實踐部分,朱鄭州結合學校“加強基礎、促進交叉、尊重選擇、卓越教學”的方針提出,教師無法直接“教授”元認知,應通過“診斷與引導”幫助學生建立自我覺察。傳統的元認知測評方式,如心理量表、認知任務、眼動追蹤及腦成像等,雖具科學性,卻普遍存在“侵擾性高、成本高、難推廣”等局限,難以在高校教學中廣泛應用。針對這一難題,朱鄭州團隊提出了“無侵擾元認知診斷數據模型”的新思路。該研究旨在通過數據驅動的方法,實現對學生元認知水平的自動化推斷與個性化反饋。具體而言,團隊采集約280名學生的學習行為數據,構建以“元認知知識-元認知調節”為核心的表征模型。研究還結合語料庫與課程知識圖譜,開發出可根據學生特征自動生成測評問項的“智能量表”和元認知能力評價模型,從而實現低成本、低侵擾的學習診斷。

這一探索屬于教育心理學、人工智能與數據科學的交叉地帶,旨在實現“精準診斷-個性化教學-自我覺察”的教育閉環。朱鄭州認為,教育者的使命不僅是傳授知識,更在于幫助學生認識并優化自己的思維過程。未來,團隊將繼續完善模型的可解釋性與教學適配度,推動教育評價體系向更加智能化、人本化的方向發展。

與會嘉賓交流討論

在講座的自由討論環節,來自不同學院的師生圍繞朱鄭州的報告展開了深入交流。北京大學教育學院學習科學實驗室的尚俊杰表示,此次講座提出的“留白”概念啟發他重新思考元認知這一核心命題。他認為元認知不僅僅是學習策略,更是一種“計劃-監控-調節”的人生能力;并肯定了朱鄭州團隊在“無侵擾元認知測量”研究上的創新意義,呼吁研究者們跨學科共同參與學習問題的探討。與會者們就“當前元認知教學模型的穩健型與科學性”“課堂教學中‘教考分離’與‘留白教學’之間的張力問題”“當前模型能否擴展至醫學與健康教育領域”“AI深度介入學習的環境下,該模型如何調整以適應新情境”等問題展開討論。朱鄭州一一回應并表示,未來將繼續探索數據采集方法、質性訪談結合及模型應用場景的擴展,推動研究成果向教育管理與課堂教學的實際轉化。

本次活動中,社會科學部繼續與勺園中餐廳合作,推出霜降節氣特色美食,為與會師生提供了良好的交流環境。

霜降節氣特色美食

信息來源: 北大社會科學部